自分で決めさせ見守る

子どもが小学生に上がるころ、親は子どもが何が好きで、何が得意なのか?そんなことを考えながら習い事や勉強、趣味など、少しでも可能性の種を育ててくれそうなものは何なのか?親心と言う建前の押し付けをしてしまう・・・。

いや、決してそれが悪いことだとは思っていないが、これがなかなか難しい問題で、子どもの気持ちを大切にしたいと思いながらも、親の物差しですぐに判断してしまう事実も否めない。きっと子どもも親と性格や考え方は似ているはずだと、自分だったらという視点で、きっと○○が好きだろうとか、きっと△△はすぐに飽きてしまうだろうとか、勝手に予測をして子どもの興味を判断してしまいがちだ。

子育てにおそらく正解はないように、子ども自身も何が自分に向いているのか?何が自分は好きなのか?いまいちわからないまま成長しているんだと思う。ただ、勝手に成長していくだろうから親がとやかく言う必要はない!というのも些か身勝手すぎる気もするので、子どもがこれをやりたい!という好奇心を掴むキッカケくらいは用意してあげたいと思うのは自然なことでお節介かもしれないが必要なことでもあるのではないだろうか。

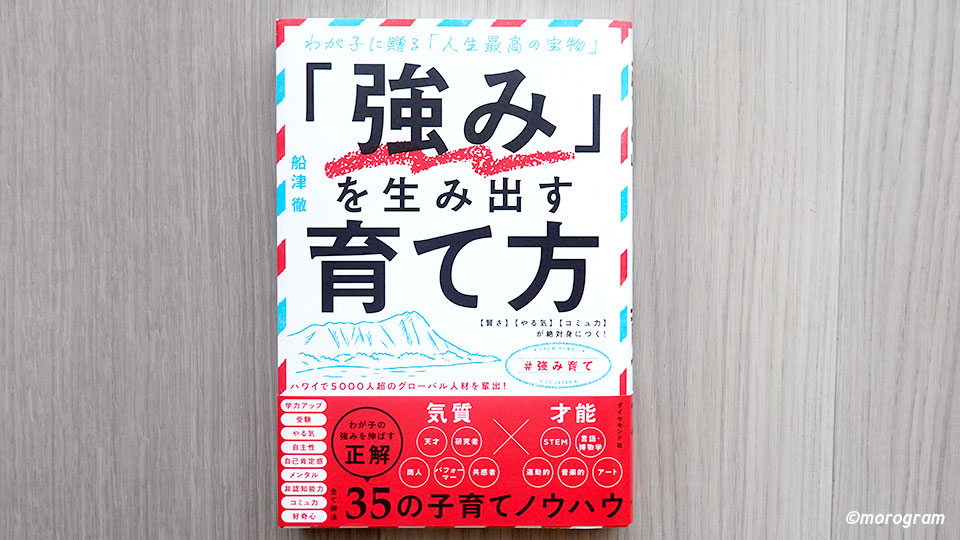

同じように悩む親もまた正解を手探りするほかないのだろう。子どもにとって興味を広げる手助けをしたいと願う親におすすめの一冊です。『「強み」を生み出す育て方、ダイヤモンド社、船津徹』

何よりも「気質」を優先に考えること

強みづくりとして、子どもの性格やタイプを「気質」「素質」「才能」という3つにわけて考えてみよう。

- 気質=性格的特性(優しい)

- 素質=身体的特性(背が高い)

- 才能=技能的特性(リズム感がある)

このように分けたときに、子どもの優れた部分を見極める上で重要なことは、何よりも「気質」である。気質は生まれつき備わっているもので基本的には一生変わらない。気質は変わらないが「性格」は育つ環境によって変わってくる。

身体的に有利なことや、才能が輝くようなことを優先しすぎると、本来の気質に合わないことをやらされてしまうことで、不満がたまり、やる気もなくなってしまうのは目に見えている。では、子どもの気質を最大限に活かす教育とはどういったものなのか。そこを考えてみよう。

子どもの「やる気」を引き出すには

子ども自身が興味を持ち、やろうとしていることがある場合、「親は静かに見守る」ようにしよう。ハサミで紙を切ることや、自転車でスピードを出すことなど、ついつい危ないから代わりにやってあげてしまいそうになったり、危ないから注意をしてやめさせようとしたり、もちろん子どもの安全のためを思っての注意喚起であり危険回避なのは百も承知である。だが、子ども自身が興味を持ち楽しくやろうとしていることであれば、「じっと見守る」というのも自主性を伸ばすには必要な親の我慢でもあると言える。子どもが例え何かに失敗したとしてもその失敗から学び取ることは大きいはずだ。

だが、子どもはそんなことたいして考えてもしないし、気にもしていない。今この時の「意欲」を伸ばすには、親が「言葉の先回り」をしないで子どもが「自分のことは自分で決める」という場面をひとつでも増やしていけるようにするのが重要なんだと思う。